相続の基本ルールと最新法改正:失敗しないための完全ガイド

相続は、誰もが直面する可能性のある重要なライフイベントです。

しかし、その手続きは複雑で、法律の専門家でなければ理解が難しいと感じる方も少なくありません。

特に、家族の形や財産が多様化している現代において、民法で定められた基本的なルールを正しく理解することは、円滑な相続手続きへの第一歩となります。

本記事では、相続の専門家として、法定相続人や法定相続分の考え方から、近年の重要な法改正までを分かりやすく解説します。

目次

相続の基本ルール:法定相続人と法定相続分を正しく理解する

相続手続きを進める上で、まず最初に明確にすべきは、「誰が」「どれだけの割合で」遺産を相続する権利を持つかということです。

この権利と割合は、法律(民法)によって定められており、それぞれ「法定相続人」と「法定相続分」と呼ばれます。

誰が法定相続人になる?法定相続人の範囲と順位

法定相続人とは、民法によって遺産を相続する権利が認められた人のことです。

大きく分けて、被相続人(亡くなった人)の「配偶者」と「血族関係にある人」の2種類が存在します。

常に相続人となる配偶者の存在

法律上の婚姻関係にある配偶者は、血族相続人の有無にかかわらず、常に法定相続人となります。

しかし、ここで注意が必要なのは、この権利が「法律上の婚姻関係」に限定されるという点です。

事実婚や内縁関係にあるパートナーは、たとえ長年連れ添った相手であっても、法定相続人として遺産を相続する権利はありません。もし、内縁のパートナーに財産を残したいと考える場合は、生前に有効な遺言書を作成しておくことが不可欠です 。

血族相続人の優先順位(第一順位から第三順位)

配偶者以外の血族相続人には、以下の明確な優先順位が定められています。

被相続人に子がいる場合、その子が第一順位の法定相続人となります。

第2順位:父母、祖父母(直系尊属)

子(第1順位)がいない場合、被相続人の父母や祖父母(直系尊属)が法定相続人となります。

この順位は非常に重要で、先順位の法定相続人が一人でも存在する場合には、後順位の人は相続人にはなれません。

例えば、被相続人に配偶者と子がいる場合、第2順位である父母や第3順位である兄弟姉妹は原則として相続人にはならないということです。

孫や甥・姪が関わる「代襲相続」の仕組み

法定相続人である子や兄弟姉妹が、被相続人の死亡以前にすでに亡くなっていた場合、その子どもが代わりに相続する権利を引き継ぎます。この仕組みを「代襲相続」と呼びます。

例えば、被相続人に2人の子どもがいたものの、そのうち1人がすでに亡くなっていて孫がいる場合、その孫が亡くなった子に代わって相続人となります。同様に、兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、その子どもである甥や姪が代襲相続人となります。

ただし、甥や姪が亡くなっている場合、その子どもに再代襲は発生しません。

内縁関係や胎児の相続権の扱い

内縁関係にある人は法定相続人とはなりませんが、内縁関係のパートナーとの間に生まれた子は、被相続人である父親が認知している場合に限り、法定相続人として認められます。

また、相続開始時に被相続人の胎児であっても、出生すれば法定相続人として認められます。ただし、その胎児が死産となった場合には、相続権は発生しません。

相続手続きの最初のステップは、これらのルールに基づいて、相続人が誰であるかを正確に特定することです。

この特定には、被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本をすべて集めることが必須となります。

これは、転居や結婚によって戸籍が移動するため、複数の市区町村にまたがるケースが少なくないからです。

専門家にとってさえ手間のかかるこの作業は、非専門家にとっては大きな負担となりがちです。相続手続きの入り口にあるこの複雑さこそが、専門家への相談を検討する第一の動機となることが多々あります。

遺産をどのように分ける?法定相続分の割合と計算方法

法定相続人であると特定された人々が、それぞれどれくらいの割合で遺産を相続する権利を持つかを示すのが「法定相続分」です。

これは民法で定められた「遺産分割の目安となる割合」であり、必ずしもこの通りに遺産を分割しなければならないという義務はありません。

ケース別で見る法定相続分の具体例

法定相続分は、被相続人の配偶者の有無と、血族相続人の順位によって割合が変動します。

配偶者と子が共同で相続します。法定相続分は、配偶者が2分の1、子が残りの2分の1となります。子が複数いる場合は、この2分の1を子全員で均等に分けます。

配偶者と兄弟姉妹が共同で相続します。配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

法定相続人の順位と相続分早見表

相続人の構成によって法定相続分がどのように変化するか以下の表をご確認ください。

| 相続人の組み合わせ | 相続順位 | 法定相続分 |

| 配偶者のみ | – | 配偶者が全部 |

| 配偶者と子 | 配偶者:常に相続人 子:第1順位 | 配偶者1/2・子1/2 |

| 配偶者と父母 | 配偶者:常に相続人 父母:第2順位 | 配偶者2/3・父母1/3 |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:常に相続人 兄弟姉妹:第3順位 | 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4 |

| 子のみ | 第1順位 | 子が全部 |

| 父母のみ | 第2順位 | 父母が全部 |

| 兄弟姉妹のみ | 第3順位 | 兄弟姉妹が全部 |

この法定相続分は、あくまで「目安」であり、遺産分割協議において必ずしも守らなければならないものではありません。

しかし、この割合は単なる目安以上の役割を担っています。例えば、相続税の計算における基礎控除額を定める際の根拠となったり、遺産分割協議がまとまらない場合に家庭裁判所が審判を行う際の基本的な考え方となったりします。つまり、法定相続分は、全ての相続手続きにおける出発点であり、トラブルが発生した際の「セーフティーネット」としての機能も果たしているのです。

遺言書がない場合の対処法:円滑な遺産分割協議の進め方

被相続人が遺言書を遺さなかった場合、遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合う「遺産分割協議」が必要となります。

この協議は、法定相続分を基本としつつも、相続人全員の合意があれば、自由に遺産の分け方を決定できる点が特徴です。

法定相続分のルール通りでなくても良い?遺産分割協議の自由度

遺産分割協議においては、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることが可能です。

実務においては、被相続人への貢献度や生前贈与の有無などを考慮した「具体的相続分」に基づいて分割することが一般的です。

例えば、長年にわたって被相続人の療養看護に尽力した相続人がいた場合、その貢献(寄与分)を評価して、他の相続人よりも多く遺産を取得するような合意も可能です。

また、特定の相続人が生前に多額の贈与(特別受益)を受けていた場合、その分を考慮して、相続分を調整することもあります。法定相続分はあくまでも平等な出発点に過ぎず、個々の事情を反映した柔軟な分割が許されているのです。

しかし、このような柔軟な分割を可能にする一方で、注意すべき点も存在します。それは、遺産分割協議が長期化し、家庭裁判所での審判に移行した場合です。審判では、個別の事情よりも法定相続分が基本的な判断基準となることが多いため、協議がまとまらないと、かえって希望通りの分割が難しくなる可能性があります。

協議書がないと将来トラブルになるリスクも…

口頭での合意は、時間が経つと「言った」「言わない」の水掛け論に発展しやすく、将来的なトラブルの原因となります。

特に、不動産や預貯金の名義変更手続きの際には、遺産分割協議書がなければ、手続きのたびに相続人全員の実印と印鑑証明書の提出が求められ、手続きが非常に煩雑になります。

また、遺産に不動産が含まれる場合、遺産分割協議書を作成せずに共有名義のまま相続してしまうと、将来大きな問題を引き起こす可能性があります。

共有名義の不動産は、売却や活用に共有者全員の同意が必要となるため、非常に扱いが難しくなります。

さらに、共有者が亡くなるたびにその相続人が新たな共有者として加わり、数世代にわたって権利関係が「雪だるま式」に複雑化していくことで、最終的には売却も活用もほぼ不可能な「負動産」と化してしまうケースも少なくありません。

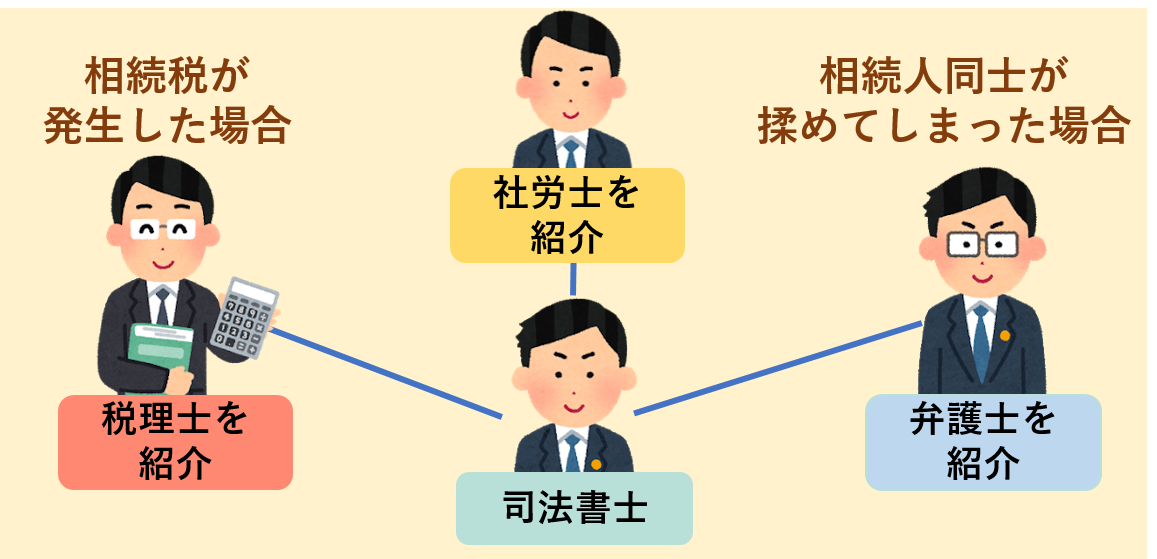

相続トラブルに発展させないために

国家資格である司法書士が第三者として入ることで相続人間のトラブルを未然に防ぎ、円満な相続をサポートします。

三鷹市で少しでも相続・遺言に関してお困り事がありましたら初回無料で面談可能ですのでお気軽にご相談ください。

(平日9:00~18:00受付)

相続税に関して不安がある方も当事務所にご相談ください

相続税の申告においては、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、多額の節税効果が見込める特例や控除制度が設けられています。これらの制度を適用するためには、遺産分割協議書の提出が求められることがほとんどです。

協議書を作成しなかったために、これらの特例を受けられず、不要な税金を支払うことになってしまうリスクも考慮すべきです。

遺産分割協議書の作成は、単に手続きを円滑にするだけでなく、将来の家族間のトラブルを防ぎ、大切な財産を確実に次世代へ引き継ぐための重要なステップなのです。

この書面を作成するかどうかが、長期的な家族の平和と財産の保全に、大きな影響を与えると言えるでしょう。

税理士とのワンストップサービス

相続税のご相談もみたか相続遺言相談プラザまでご相談ください。

相続に強い税理士と連携し、ワンストップでサポートさせていただきます。

2024年4月施行:知っておくべき相続に関する法律改正

近年の民法改正は、相続手続きの抜本的な見直しを促すものであり、特に2024年4月1日に施行された法改正は、全ての相続人にとって他人事ではありません。

全ての相続人が対象となる「相続登記の義務化」

これまで相続登記には罰則がなく、手続きが後回しにされることが多くありました。

その結果、所有者が不明なまま放置される土地が増え、公共事業や災害復旧の妨げとなるなどの問題が生じていました。この問題を解決するため、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。

3年以内に登記が必要となるケースと罰則

相続等により不動産の所有権を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。

また、遺産分割協議が成立した場合は、その成立日から3年以内に、その内容を反映した登記を申請しなければなりません。

正当な理由なくこの義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

義務化以前の相続にも適用される経過措置

この義務化は、施行日である2024年4月1日以降に開始した相続だけでなく、それ以前に発生した未登記の相続不動産も対象となります。

過去の相続についても、施行日から3年以内、つまり2027年3月31日までに登記申請を行う必要があります。

この点を見落とすと、過去の相続であっても過料の対象となる可能性があるため、特に注意が必要です。

登記義務が猶予される「正当な理由」とは?

法務省は、例外として過料の対象とならない「正当な理由」をいくつか挙げています。例えば、相続人が多数にのぼり、必要な資料の収集や相続人の把握に時間がかかる場合や、相続登記申請義務者が重病などの事情を抱えている場合などがこれに該当します。

簡易的な「相続人申告登記」の利用

遺産分割協議がまとまらず、3年以内に正式な登記ができない場合でも、義務を果たしたと見なされる「相続人申告登記」という制度が設けられました。

これは、不動産の登記名義人について、相続が開始したことと、自身が相続人であることを法務局に申し出る制度です。この申し出は、相続人の一人ひとりが単独で行うことができ、複数人がいる場合は連名で提出することも可能です。ただし、この手続きはあくまで「簡易的な申告」であり、正式な相続登記ではないため、これだけでは不動産の所有権を第三者に主張することはできない点に留意が必要です。

不要な土地を国に戻せる「相続土地国庫帰属法」

相続登記義務化と並行して、2023年4月27日からは「相続土地国庫帰属法」も施行されました。

これは、相続したものの、管理が難しく活用予定もない土地を国に引き渡すことができる制度です。

ただし、この制度を利用するためには、一定の条件を満たし、法務大臣の承認を得た上で、10年分の土地管理費に相当する「負担金」を国に納める必要があります。

長期間放置された遺産分割への新ルール

もう一つの重要な法改正として、遺産分割が長期間放置された場合のルールが新設されました。

被相続人の死亡から10年を経過しても遺産分割が未了の場合、原則として法定相続分による分割が強制されます。

これは、特別受益や寄与分といった個別の事情を考慮した分割が難しくなることを意味します。

この10年ルールは、長期にわたる遺産未分割の状態を解消し、所有権を早期に確定させることを目的としています。遺産分割協議が長引くことは、所有者不明土地の発生に直結するからです。このルールは、個人の権利(自由な遺産分割)よりも、社会全体の利益(所有者不明土地問題の解決)を優先するという国の姿勢を明確に示しています。

まとめ:三鷹市で相続手続きを進めるには

相続のルールや手続きは、年々複雑化し、法改正によってその都度対応が求められます。

特に、2024年4月からの相続登記義務化は、過去の相続にも適用されるため、心当たりのある方は早期の対応が不可欠です。

相続手続きは、戸籍の収集から始まり、遺産分割協議、協議書の作成、そして相続登記といった煩雑なプロセスを一人で抱え込むには、大きな精神的・時間的負担を伴います。

特に、仕事が忙しい方や遠方に住んでいる方、家族関係が複雑な方、相続不動産の売却や処分も検討されている方にとっては、専門家のサポートが不可欠と言えるでしょう。

三鷹で相続の無料相談受付中

みたか相続遺言相談プラザでは、無料相談を実施しております。

もちろん、無料でも当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。

当事務所では費用を明確にし、お客様が安心してサービスをご利用できるように心掛けています。

電話受付:9時00分~18時00分(平日/土・日・祝日・夜間は要予約)

▼メールでのお問い合わせはこちら▼(24時間受付中)

この記事の執筆者

- イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹

-

保有資格 司法書士、行政書士 専門分野 相続全般 経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。

2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版

2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載

三鷹市で相続の相談はみたか相続遺言相談プラザ!三鷹市内で相続の無料相談を実施中【三鷹駅徒歩8分】

- オンライン

相談対応! - 三鷹市外の方も

ご相談可能! - 相続の

専門家が対応! - 無料相談はこちら

みたか相続遺言相談プラザの主な相続手続きのメニュー

相続のご相談は当相談窓口にお任せください

よくご覧いただくコンテンツ一覧

三鷹市で

相続・遺言に関する

ご相談は当事務所まで